コラム

警備業の標識を完全解説!内容から分かることと信頼できる業者の見極め方

「警備業者が掲示する標識」は、警備会社が国から正式に認可を受けて営業していることを示すもので、法律で掲示が義務付けられています。内容を確認することで、警備会社の信頼性を見極めるうえで手がかりになります。

本記事では、警備業者の標識について、内容から分かることや掲示が義務である理由、信頼できる警備会社を選ぶポイントについて解説します。

目次

警備業者が掲示している標識とは?

警備業者が掲示する標識は、警察(公安委員会)の認定を受けた事業者であることを示す、営業許可証に代わる表示です。

警備業法第6条では、警備会社が公安委員会の認定を受けていることを明示するため、所定の様式で作成した標識の掲示が義務付けられています。

2024年4月の法改正により、従来警備会社に交付されていた紙の認定証が廃止され、代わりに標識を掲示する方式に一本化されました。原則として全ての認可警備会社は本社(主たる営業所)内の見やすい場所と、自社ホームページに標識を掲示する義務があります。

なお、従業者5人以下または管理するウェブサイトを有していない場合は、ウェブサイトへの掲載義務の例外です。

出典:警備業法 | e-Gov 法令検索

出典:警備業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)|長野県警察

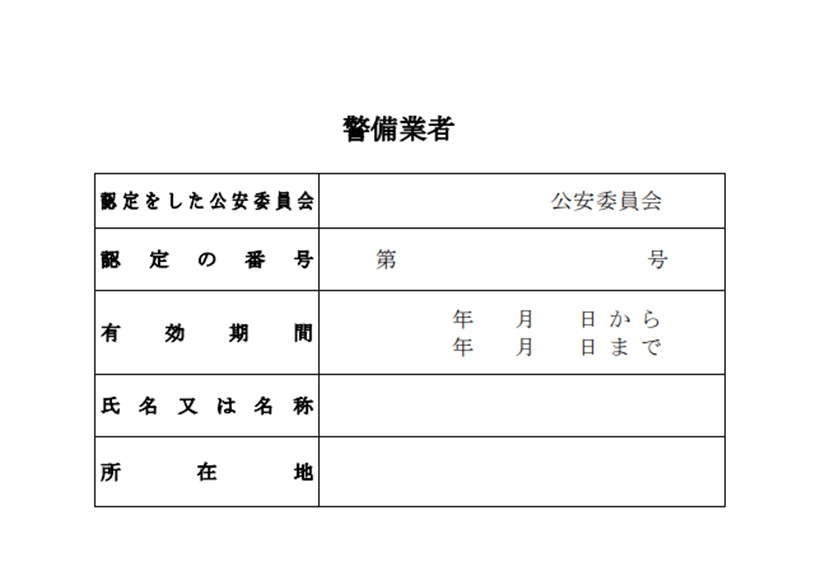

警備業者の標識にはどんな情報が書かれている?

警備業者の標識には、法律で定められた決まった項目が明記されています。標識から読み取れる情報は、以下の通りです。

| 名称 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| 認定を受けた公安委員会名 | 認可を受けた都道府県公安委員会名 | 東京都公安委員会 |

| 認定番号 | 警備業の認定番号(各社固有)。公安委員会で認定・管理 | 第○○号 |

| 有効期間 | 認定の有効期限(原則5年)。満了日を記載 | 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで |

| 氏名または名称 | 認定を受けている正式な事業者名(個人名または法人名) | 株式会社○○ |

| 主たる営業所の所在地 | 本社(主たる営業所)の住所。実在の営業所所在地を明記 | 東京都○○区○○1-2-3 |

警備業者の標識から何が分かる?

警備業者の標識から分かることは、警備会社が正式な許可を持っているか、そして許可内容が現在有効かどうかです。

例えば、標識に「東京都公安委員会 第1234号 有効期間:令和7年3月31日まで」と書かれていたとしましょう。表記からは「この会社は東京都公安委員会の認定を受け、令和7年3月31日までは正式に警備業を実施できる」ということが読み取れます。

反対に、有効期限が過ぎていたり、標識自体が見当たらなかったりする場合は注意が必要です。期限切れのまま更新していないケースや、認可を受けずに営業している可能性もあります。

警備業者の標識の掲示が義務である理由

警備会社に標識の掲示が義務付けられているのは、利用者が「安心して信頼できる警備サービスを選べるようにするため」です。

警備業は、人の安全や財産を守る社会的に重要な業務です。そのため、国が許可を与えた事業者であることを利用者が簡単に判断できる必要があります。

特に2024年の制度改正以降、標識は事務所内だけでなく自社ウェブサイトへの掲示も義務化されました。警備会社に依頼を考えている人が事務所まで足を運ばなくても、オンラインで認可状況の確認が可能になったのです。

標識は、安全性と法令遵守を証明するサインです。警備会社選びの信頼基準として活用できる制度といえます。

警察の認定がなく営業すると違法に

警備業は、各都道府県公安委員会の認定なしに営業することはできません。無認定で営業した場合は、警備業法第57条により100万円以下の罰金という刑事罰(前科の対象)が科されます。標識の掲示は、違法業者の存在を明らかにする働きもあるのです。

標識のどこをチェックすればいい?信頼できる警備会社を見分けるポイント

信頼できる警備会社を見極めるために標識で確認すべきポイントを紹介します。

- 標識の認定番号と公安委員会名は一致しているか|所在地と番号形式を照合

- 標識の有効期間は更新済みか|5年更新の確認ポイント

- 標識の会社名は正式表記か|登記・商号との一致を確認

- 標識がWebで適切に掲出されているか|自社サイトでの掲載場所をチェック

不一致や不自然さを感じたら、会社に登記簿謄本など、正式名称や所在地が確認できる書類の提示を求め、標識の情報と照合しましょう。解消されなければ別業者に切り替えましょう。

標識の認定番号と公安委員会名は一致しているか|所在地と番号形式を照合

警備会社は、原則として本社(主たる営業所)の所在地を管轄する都道府県の公安委員会から認定を受けます。標識に記載の都道府県名が所在地と食い違う、あるいは番号の桁や表記が不自然な場合、無許可営業のリスクがあります。

例えば本社所在地が東京都なのに、標識が「大阪府公安委員会」となっている場合は要確認のサインです。

標識の有効期間は更新済みか|5年更新の確認ポイント

標識の「有効期間」を必ず確認し、現時点で期限内か、直近の更新が反映されているかをチェックしましょう。期限切れや未更新は、法令遵守への姿勢を測る指標です。

警備業の認定は5年ごとの更新制です。例えば、標識に「有効期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日まで」と記載されていれば、適切に5年更新が行われていることを示します。もし記載の期間を過ぎていたり、最新の更新日が反映されていなかったりする場合は、注意が必要です。

出典:警備業の認定申請|警視庁

標識の会社名は正式表記か|登記・商号との一致を確認

標識の名称が、依頼先の登記上の正式名称と一致しているかを確認しましょう。

通称やブランド名だけの記載、あるいは旧商号のままになっている場合は、許可名義と実際の契約当事者が一致しない恐れがあります。

例えば、広告やホームページでは「○○セキュリティ」と名乗っていても、登記上の正式な会社名は「株式会社○○警備」であるケースがあります。このような場合、標識には通称ではなく、正式な会社名である「株式会社○○警備」と記載する必要があります。

標識が通称のみの表記だったり、記載された住所や法人番号と登記情報が一致しなかったりすると、契約主体を誤認する原因になります。トラブルや責任の所在が不明確になるおそれもあるため、慎重に確認しましょう。

標識がWebで適切に掲出されているか|自社サイトでの掲載場所をチェック

警備会社の公式サイトに標識が分かりやすく掲示されているか確認しましょう。標識は、トップページに接表示するか、「標識はこちら」などのリンクでPDFを提示するなど、利用者がすぐに確認で直きる場所に掲載することが望まれます。

サイト内で「標識」や「認定」といったリンクを探し、見つからない場合は「社名 標識 PDF」で検索してみましょう。それでも表示されない場合は、掲載義務の例外である(「従業者5人以下の事業者」に該当する可能性があります。。

出典:改正警備業法が施行され、認定証が廃止されます。|警視庁

まとめ

警備業者が掲示する標識は、会社の信頼性を確かめるのに役立つチェック項目です。標識には認定番号や有効期限など重要な情報が詰まっているため、くまなく確認してみてください。

また、警備体制の構築には専門的な知識と経験が欠かせません。そのため、現場環境や課題に適した業者を選ぶのが大切です。

「警備ドットコム」は、全国の警備会社から現場の状況やニーズに合わせて柔軟に対応できる業者を紹介してくれるマッチングサービスです。最短即日対応も可能なため、自社に最適な警備会社を効率よく見つけたい方は、ぜひ活用してみてください。